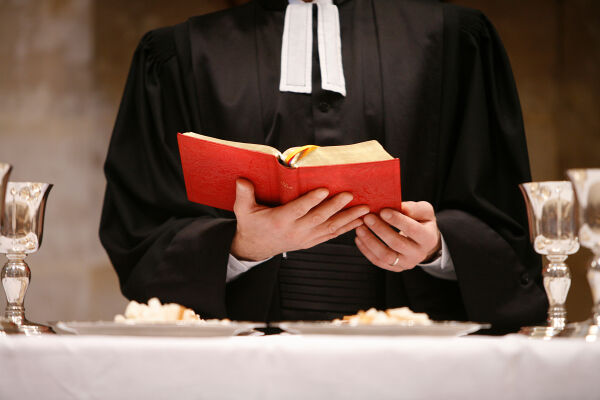

« Le pasteur intéresse car il est atypique. Sa parole est de plus en plus audible. »

Comment être pasteur dans la société d’aujourd’hui ? Jérôme Cottin, professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, esquisse les remaniements contemporains de la place de ces ministres qui tiennent aujourd’hui encore les communautés de croyants.

Aujourd’hui, que reste-t-il du modèle pastoral issu de la Réforme et qu’est-ce qui a radicalement changé ?

On peut parler à la fois de rupture et de continuité. Rupture, car tout a changé, par rapport à la Réforme : le monde, notre société, notre environnement, l’Église, la compréhension de l’individu, et même celle de la Bible (on bénéficie de l’aide des sciences historiques et littéraires pour la comprendre). Mais on peut aussi parler de continuité : le culte reste le centre de la communauté, la Bible le fondement de la foi, le Christ celui qui nous appelle à le suivre, l’Église la communion de tous les « chercheurs de Dieu ». Elle devient de plus en plus le lieu d’une quête ouverte, d’une aspiration à vivre des valeurs authentiques, même si dans cette communauté se trouvent également des personnes qui ont trouvé Dieu et qui veulent approfondir leur foi. L’Église comme famille des croyants, mais aussi ouverte à tous, est une constante de notre protestantisme, depuis la Réforme.

Peut-on être pasteur et vulnérable à la fois ?

Ce n’est pas « on peut », mais « on l’est ». C’est une réalité anthropologique. Le pasteur est un être humain, et comme tous les humains, il est fragile, limité dans ses connaissances, ses actions et ses capacités. Peut-être que le modèle du pastorat féminin, souvent plus sincère, plus conscient de ses limites, non porté par l’idéal (forcément masculin) du pasteur d’autrefois, nous a aidé à accepter cette vulnérabilité.

Quelles qualités inédites sont devenues indispensables au ministère pastoral aujourd’hui ?

Aujourd’hui, c’est le relationnel qui prime. Les compétences théologiques, le savoir, ne sont rien sans intelligence émotionnelle. Le pasteur doit être d’abord un écoutant ; ensuite un communiquant, enfin un animateur. Mais d’autres qualités sont aussi attendues : des traditionnelles, comme le fait d’être bon prédicateur, ami de la Bible, organisateur et gestionnaire, mais aussi des plus récentes : administrateur, webmaster, internaute, formateur. Bref, on attend souvent trop du pasteur, il devrait savoir tout (très bien) faire. D’où la nécessité, pour le pasteur, de se recentrer sur l’essentiel de sa vocation : témoigner de la Bonne Nouvelle de l’Évangile partout où il se trouve, faire connaître et aimer la Bible, et enfin aider à ce que chacun ait sa place dans la communauté. Le pasteur doit, de plus en plus, lutter contre l’individualisme (le moi l’emporte sur le nous) qui gagne du terrain, même dans un lieu communautaire comme l’est (ou devrait l’être) l’Église.

Quelle place pour la parole pastorale dans une société sécularisée ?

Paradoxalement, je crois que plus la société devient séculière, plus elle se déchristianise, plus le pasteur peut être écouté, peut jouer un rôle dans l’espace public. Il intéresse car il est atypique ; il questionne, il suscite de l’intérêt. À un fils de pasteure à qui un ami demandait ce que faisait sa mère, quand il a répondu « pasteure », la réaction de cet ami non chrétien fut : « Trop bien ! » Le sermon de la pasteure anglicane qui a vigoureusement critiqué les valeurs (anti-évangéliques) du président Trump lors de son investiture, a fait le tour du monde. Seul un (en l’occurrence une) pasteur, a la liberté de dire à un personnage aussi puissant qu’il est un être pécheur, et souvent (hélas) moralement corrompu. Souvenons-nous que l’Institution chrétienne de Jean Calvin commence par une Épître au roi, dans laquelle le réformateur rappelle que le souverain n’est pas au-dessus des Lois, et que les commandements d’amour de Dieu priment sur tout le reste. Aujourd’hui, l’effondrement moral de pans entiers de notre société, violences et guerres de retour dans notre monde, font qu’une parole de vérité, de paix et d’amour est de plus en plus nécessaire et, je crois aussi, de plus en plus audible.

Face à la baisse des vocations et à l’émergence de formes plutôt collaboratives de vie paroissiale, le ministère pastoral doit-il se réinventer ?

Le ministère pastoral se réinvente constamment. On n’est plus à l’époque où c’était le ministère qui portait le pasteur. C’est maintenant le pasteur qui porte le ministère. Mais c’est vrai qu’avec moins de pasteurs, il faut diversifier les ministères, susciter des vocations pour d’autres manières de servir l’Église. Cela est une bonne chose, car nous retrouvons ainsi les notions bibliques de « sacerdoce de tous les baptisés », de diversité et multiplicité des dons, de pluralité des ministères. Si nous relisons les lettres de Paul, nous voyons que la première Église était constituée de beaucoup de personnes actives, hommes et femmes : ils étaient nombreux à être des « ministres », c’est-à-dire, des « serviteurs ».

Propos recueillis par

Gwenaelle Brixius,

rédactrice en chef

Aller plus loin

Les pasteurs. Origines, intimité, perspectives,

de Jérôme Cottin,

éditions Labor et Fides, 2020, 296 p., 19 €.

Conférence du Messager

Jeudi 22 janvier à 18h, salle Koch, 1 B quai Saint-Thomas à Strasbourg.

« Être pasteur dans l'après-Covid » avec Jérôme Cottin.

En partenariat avec la Médiathèque protestante du Stift et RCF.

Le Nouveau Messager

1b quai Saint Thomas

67000 STRASBOURG

03 88 25 90 80