Guerre des Paysans : 500 ans après

« En ce jeudi 11 mai 1525, toutes les bandes fédérées se sont juré de mourir ou de vivre ensemble dans le saint Evangile et de s’y tenir en toutes circonstances » Cette résolution, qui annonce le « Vivre libre ou mourir ! » de la Révolution française, doit-elle être considérée comme l’acte fondateur de l’Alsace moderne- ou comme un coup d’épée dans l’eau ? Elle scelle le document final du Congrès de Molsheim, la première, et probablement la seule assemblée populaire qui se soit tenue entre Vosges et Rhin pour promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité chrétiennes. Dix jours plus tard, il n’en reste qu’un bain de sang. Des milliers de paysans sont tombés sous les coups de l’armée du duc de Lorraine à Lupstein, Saverne et Scherwiller, et le rêve a fini en cauchemar. Le 500e anniversaire de la guerre des Paysans invite à s’interroger sur ce terrible événement et sur le sens qu’il peut avoir aujourd’hui.

Contours de l’événement

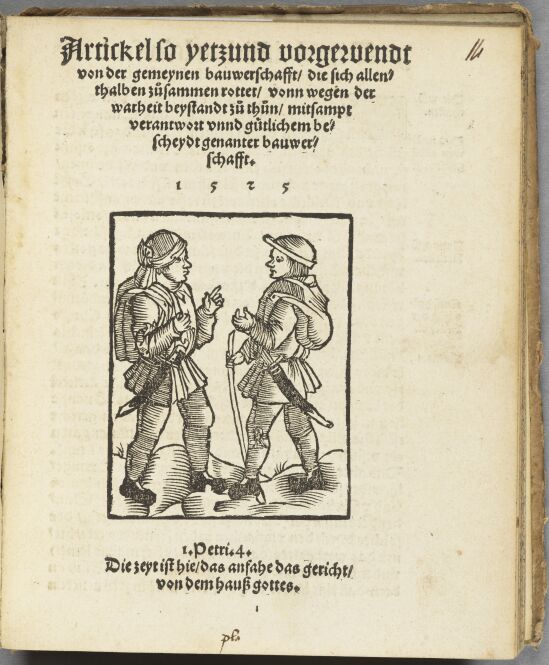

Entre juin 1524 et le printemps 1525, et plus précisément entre mars et juillet 1525, les campagnes du sud de l’Allemagne et des pays limitrophes se soulèvent au nom d’un monde meilleur. L’insurrection s’exprime par des manifestations violentes contre l’Église et les autorités temporelles, pillages de monastères, attaques de châteaux, parfois, menaces contre les villes, mais aussi, et surtout, par des doléances de toutes sortes et par des programmes de réformes générales. Dans la deuxième quinzaine de mars 1525, les bandes paysannes de Souabe, réunies dans la ville de Memmingen, adoptent un texte de XII Articles qu’on a pu définir comme une Déclaration des Droits de l’Homme fondée sur l’Écriture, en stipulant l’égalité des enfants de Dieu et la jouissance commune de la Création. La servitude n’a pas lieu d’être, les abus sont condamnés et la justice peut enfin régner. L’article premier prévoit le choix « démocratique » du pasteur par les membres de la paroisse, et non par des autorités incompétentes et rapaces, tandis que le deuxième encadre strictement la dime, réservée à sa mission première. Il était clair que ces deux points visent les dysfonctionnements de l’Eglise, dans le sillage de la prédication luthérienne et de ses relais.

Souvent, quand on parle du Bauernkrieg, ont emploie à tort les mots « révolte » ou « jacquerie », en mettant l’accent sur des fureurs spontanées, sur la misère des campagnes, la lourdeur des impôts et l’arbitraire des maîtres. Et de fait, il n’est pas rare que des tensions éclatent, et que le désespoir attise des complots. Dans la vallée du Rhin, à partir de 1493, il s’est produit plusieurs épisodes du Bundschuh, un mouvement subversif nommé à partir de son emblème, la chaussure à lacets censée identifier le petit peuple face aux puissants porteurs de bottes. Ces conspirations suivaient la conjoncture économique et répondaient à l’endettement « en cascade » de la paysannerie, pressurée par les « banquiers » de l’époque, bourgeois, maisons religieuses, spéculateurs de tout poil – les juifs, peu nombreux, et d’ailleurs, plutôt « gagne-petit » jouant ici le rôle de boucs émissaires.

Pas une révolte, mais une révolution

En s’intéressant de plus près à la réalité sociale et à l’environnement de la fin du Moyen Age et du début de la Renaissance, on constate que le monde se complexifie : les marchandises et les capitaux circulent, les hommes bougent, les techniques évoluent et l’imaginaire vibrionne. Ne vient-on pas de découvrir un nouveau continent ? Ne fait-on pas la guerre avec des canons, qui coutent cher, des mercenaires vendus au plus offrant, et des ennemis toujours plus lointains. En 1525, justement, les lansquenets allemands et les arquebusiers espagnols de Charles Quint ne viennent ils pas de battre les chevaliers de François Ier et leur fantassins suisses sur le champ de bataille de Pavie, en Italie ? Et puis, maintenant, les médias sont partout : l’ imprimé envahit les esprits – et les lecteurs sont toujours plus nombreux. Les idées, les nouvelles, et les bobards courent en « temps réel ». Première mondiale : le mot « utopie » devient un nom commun à Strasbourg en 1519. On peut se faire une opinion en lisant ; mais on peut aussi imposer de nouvelles règles par écrit. Internet et les réseaux sociaux ne sont pas loin. La bonne parole de Martin Luther est sortie des presses de Gutenberg. Enfin, on se bouscule, la population explose, et la nature en fait les frais, avec des défrichements intempestifs, l’exploitation des minerais, des eaux vives, la pollution – eh oui, déjà ! On perçoit l’urgence d’une refonte, d’un reformatage des structures inadaptées dans lesquelles on vit.

Dieu au premier plan

La guerre des Paysans est une révolution au sens plein. Elle se produit à froid, et non dans un climat de crise, contrairement au Bundschuh cité plus haut. Ce ne sont pas des incidents imprévus ou des anecdotes qui la déclenchent, mais des facteurs « culturels », des constats argumentés, une culture politique et religieuse. Et tout d’abord, une prise de parole, libérée par Martin Luther et, avant lui, par des prédicateurs, des moralistes, des penseurs : impossible de citer tous ces pionniers de la réforme, au sein de l’Eglise catholique, pour commencer, puis dans les milieux humanistes : en Alsace, Geiler de Kaysersberg et ses milliers de sermons, Sébastien Brant et sa Nef de Fous…L’homme du commun en fait son miel, à l’instar du maraîcher strasbourgeois Clément Ziegler, qui interprète le Notre Père à l’attention de ses amis vignerons de Barr.

Quand on cherche à comprendre cette révolution, ce n’est pas la mécanique profonde qu’il faut prendre en considération, dans un jeu de causalités simples. Non, c’est le carburant qui anime le moteur, et là, pas la peine d’aller bien loin : les paysans se réclament de Luther, ou plutôt, du concept de réforme appliqué non seulement aux institutions d’Eglise, mais encore à l’ensemble du domaine profane – ce en quoi le réformateur de Wittenberg se désolidarise. De là, des réactions contrastées, au nom de l’ordre politique et social.

Épreuve de force

En Alsace, comme dans d’autres régions, les insurgés s’organisent, avec des instances dirigeants, des débats et l’envie de négocier avec les pouvoirs en place, plutôt que de les affronter violemment. C’est dans cette optique de légitimité que leur chef suprême, le tanneur Erasme Gerber demande l’expertise des théologiens strasbourgeois et se dit prêt à trouver des accommodements. Mais il doit rapidement déchanter : un mois après le soulèvement des campagnes alsaciennes, préparé avec soin pour la semaine de Pâques (16 avril 1525) - du nord au sud, il est confronté à l’offensive venue de l’ouest pour réprimer les sujets du duc Antoine de Lorraine avec l’appui, massif, de l’armée française stationnée en Champagne.

En moins d’une semaine, cette force de plus de 10000 soldats expérimentés écrase les bandes paysannes qui tentent de lui barrer la route : Lupstein (16 mai), Saverne (17 mai) et Scherwiller (20 mai) sont des massacres, avec peut-être 20 000 tués – 10 à 20 % des hommes mûrs..

Un coup pour rien ?

À première vue, le rétablissement des autorités se traduit par des mesure de répressions aussi brutales qu’irrémédiables. Des amendes généralisés, des dommages et intérêts, quelques dizaines de procès et des mesures plus symboliques comme l’interdiction des cloches, des fêtes, des danses, etc. Dans le sud de l’Alsace et sur la rive droite du Rhin, on assiste à un pourrissement émaillé de négociations encouragées par les grandes villes, qui craignent les dégâts collatéraux des opérations militaires. L’ordre n’est vraiment rétabli qu’au cours de l’automne.

Pourtant, en y regardant de plus près, la situation des campagnes n’est pas devenue pire. Les paysans ont montré leurs muscles, sans trembler devant les princes et les seigneurs. Et, curieusement, la relève a été rapide grâce à une démographie dynamique et à une conjoncture favorable. Les coutumes en vigueur dans les villages ont été maintenues, mais gelées, pendant que se mettaient en place des instances judiciaires plus efficaces. Mieux, à terme, des procédures de régulation ont adouci les abus les plus criants – les vestiges de la servitude, par exemple- et les revendications religieuses se sont atténuées, par le fait même que les gouvernants se sont emparés du sujet, en incitant les gouvernés à rester passif. En conclusion, on pourrait formuler l’hypothèse selon laquelle la révolution paysanne a pu avoir des effets positifs, malgré les apparences contraires. La formule « ne rien changer pour que tout change – un peu » n’a rien d’absurde.

Georges Bischoff,

historien

___________________________________________________________________________

Pour en savoir plus

• Les Saisons d’Alsace. Numéro spécial Guerre des Paysans, printemps 2025.

• Dictionnaire de la Guerre des Paysans, sous la direction de Georges Bischoff, Strasbourg, Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie-Diffusion Nuée Bleue, 2025.

• 1525. La Guerre des Paysans, sous la direction d’Alphonse Wollbrett, Saverne, SHASE, 2025, réédition du recueil paru en 1975.

• La Guerre des Paysans. L’Alsace et les Révolutions du Bundschuh, de Georges Bischoff, éditions de la Nuée bleue, nouvelle édition, 2025.

• La guerre des Paysans en Lorraine, de Paul-Christophe Abel, éditions des Paraiges, 2025.

Trois expositions à voir

• Jusqu’au 28 septembre 2025 : 1525 un printemps de libertés, à La Seigneurie à Andlau

www.paysdebarr.fr/laseigneurie/fr/1525-un-printemps-de-libertes

• Jusqu’au 15 décembre 2025 : Liberté et Fraternité. 1525, la Guerre des Paysans en Alsace, aux Archives départementales à Strasbourg

https://archives.alsace.eu/agenda/liberte-et-fraternite-1525-la-guerre-des-paysans-en-alsace

• Du 1er septembre au 31 octobre 2025 : Avec son sang couleur de rose. La guerre des Paysans en Alsace, une guerre de religion ?, à la Médiathèque protestante du Stift à Strasbourg

https://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/exposition-en-cours

Le Nouveau Messager

1b quai Saint Thomas

67000 STRASBOURG

03 88 25 90 80